ロボットの歴史 その1 神話から現代のさまざまなロボットまで

目次

ロボットという言葉は、1920年に発表されたチェコの作家カレル・チャペックの戯曲『R.U.R.(ロッサム万能ロボット会社)』 で初めて使われた言葉です。しかし、人間の「自動的に動く機械」を作りたいという願望に根ざしたその歴史は非常に古いものがあります。その発展を大まかにまとめてみましょう。

神話の世界のロボット

ギリシア神話に登場する、クレタ島を守るタロースは、私たちがイメージするロボットそのものです。タロースは鍛冶の神ヘーパイストスが作った青銅製の巨大な自動人形で、クレタ島を毎日3回走り回って見張りをしていたとのことです。島に近づく船があると石を投げて破壊し、近づく者がいれば、身体が赤くなるまで高熱を発してそのまま抱きついて焼いたといいます。ロボットアニメに登場しそうな存在ですね。ギリシア神話が作られた時代に、このようなロボットを想像していたことには驚かされます。

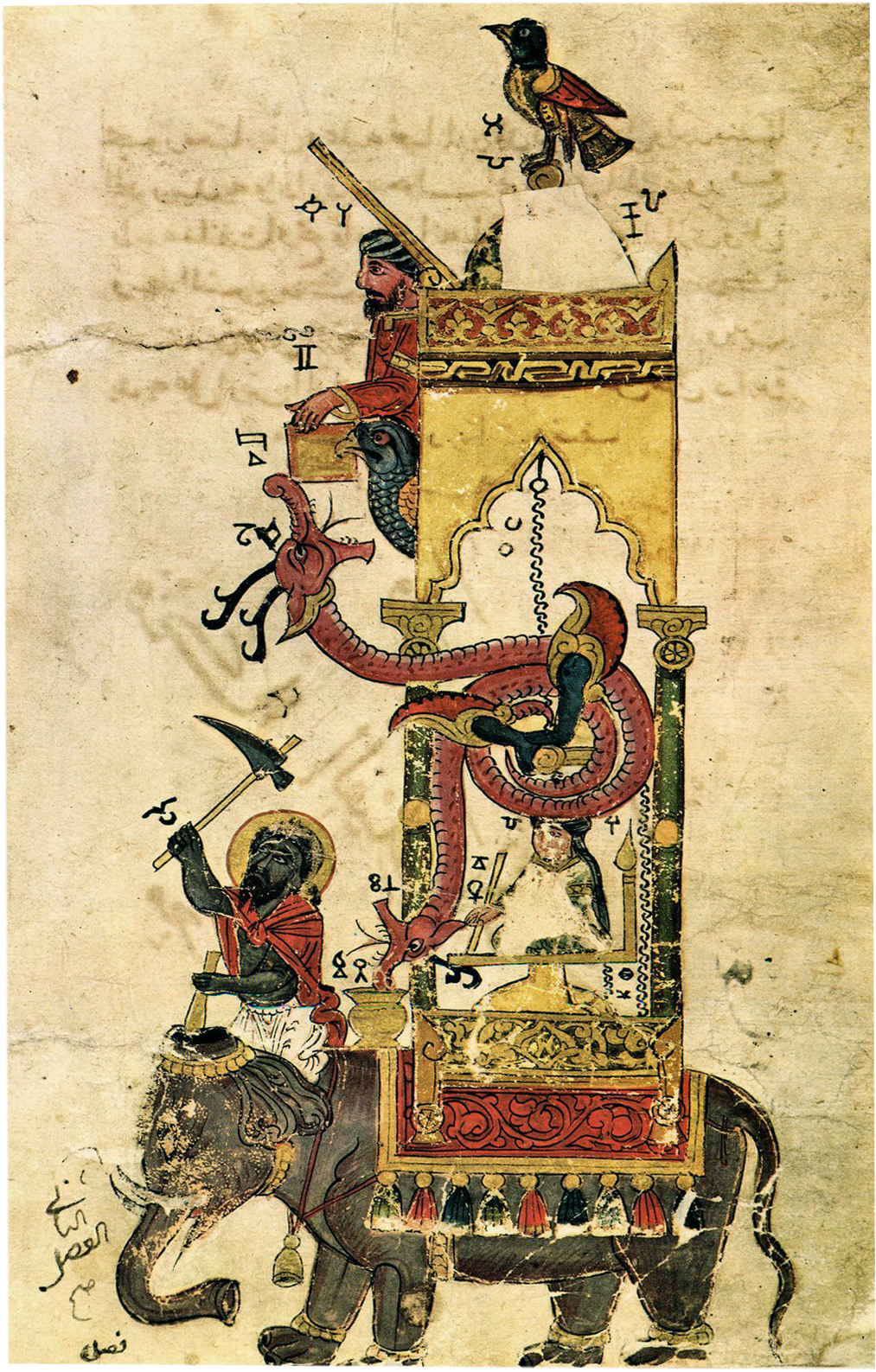

中世イスラムの機械仕掛け

中世になると、ヨーロッパでは古代ギリシアの科学技術については忘れられていきましたが、イスラム世界ではバグダードに設立された知恵の館と呼ばれる図書館兼研究施設で古代ギリシア文献のアラビア語への翻訳が行われ、さまざまな科学技術が受け継がれていました。

12世紀のトルコに生まれたアル=ジャザリーは「巧妙な機械装置に関する知識の書」を書き、そのなかで50の機械装置の詳細と組み立て方を解説しています。水力などを利用して、自動的に演奏する4体の演奏家人形、ゾウ使いと塔を背に乗せた大きなゾウの水時計などは実に見事な装置です。

ルネッサンス期のヨーロッパ

ヨーロッパにおいてはルネッサンス期に、古代ギリシアの科学技術がイスラム世界を通じて再発見されました。機械装置においては、レオナルド・ダ・ヴィンチが1495年ごろに設計し、製造したものと思われる「レオナルドの機械の騎士」というものがあります。このロボットは1495年にミラノの宮廷における祝賀会で展示したといわれています。滑車と紐によって可動し、立つ、座る、面貌を上げる、腕を動かすことができたそうです。

西洋のオートマタ

「レオナルドの機械の騎士」のように、12世紀から18世紀にかけて、オートマタと呼ばれる機械仕掛けの人形が作られました。13世紀にはゼンマイが発明され、それを動力としたオートマタが数多く作られました。18世紀には「手紙を書くピエロ」や「オルガンを演奏する人形」など精密な動きをするオートマタが作成されました。

日本のからくり人形

日本のからくり人形は平安時代末期の「今昔物語」にすでにその記述があります。戦国時代には西洋の時計技術を応用したからくり人形が作られ始め、江戸時代になると「茶運び人形」や「弓曳童子」などの極めて精巧なからくり人形が作られました。

人の敵としてのロボット

最初に述べたように、1920年にロボットという言葉が誕生。チェコ語の「robota(労働)」に由来しているそうです。『R.U.R.』の始まりのセリフによると「商品名「ロボット」。この商品は、当社が開発した人造人間であり、人間のあらゆる労働を肩代わりしてくれる、万能労働者です。また、一台あたりの値段も大変安くなっておりまして、何かとお困りの人件費の削減にもお役に立つこと間違いありません。R.U.R.、ロッサム万能ロボット製作所の「ロボット」を、ぜひお買い求め下さい。」だそうです。ロボット掃除機の広告で見たような言葉が並んでますね。それはともかく、この戯曲は、ロボットによって人間は労働から解放され、人間は指一本すら上げないまでに何もしなくなります。そんな時、ロボットが反乱を起こし、人間たちは皆殺しとなる、といった筋立てです。

また、1927年に公開されたフリッツ・ラング監督の映画『メトロポリス』では、人造人間がヒロインそっくりに化けて、労働者による暴動を扇動します。

ともにロボットは人類にとって敵になる存在として描かれてますね。

敵から仲間に

このように、西洋の創作物の中では人間にとってあまりよろしくない存在であったロボットですが、日本では1928年、昭和天皇即位を記念した大礼記念京都博覧会に東洋で初めてのロボットである「學天則」が出品されました。「天則(自然)に学ぶ」という意味の名前です。巨大な机に人形が座ったような形で、高さ約3.5m、幅約3m。肌は金色。さまざまな表情と美しい動きをする芸術人造人間として作られたそうです。

出典:大阪市立科学館

そして、1950年にはアイザック・アシモフがSF小説『われはロボット』の中で有名な「ロボット工学三原則」を示しました。

第一条

ロボットは人間に危害を加えてはならない。また、その危険を看過することによって、人間に危害を及ぼしてはならない。

第二条

ロボットは人間にあたえられた命令に服従しなければならない。ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。

第三条

ロボットは、前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり、自己をまもらなければならない。

また、日本では1952年に「鉄腕アトム」の連載が開始されるなど、ロボットは人間の仲間であるというイメージが強まることとなりました。

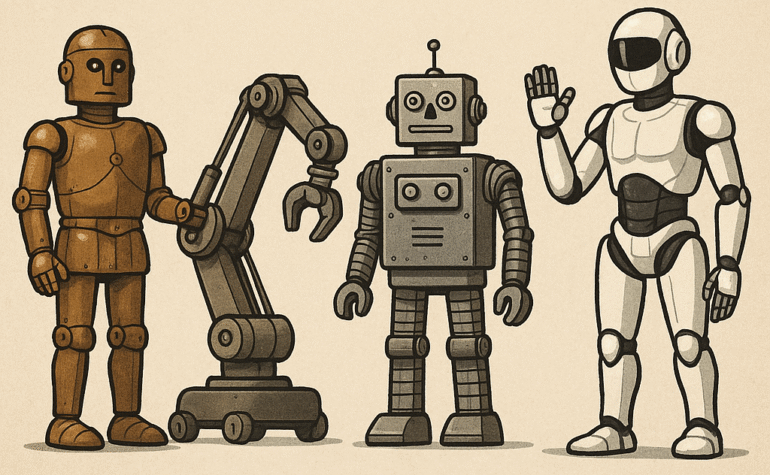

産業用ロボットの発展

ロボットというと人の代替ですから人型の人工物=ロボットというイメージでしたが、1960年代以降、人型とは関係ない産業ロボットが実用化されて、発展していくことになります。

ユニメーション社が開発した世界初の産業用ロボットのユニメートは、1961年にゼネラルモーターズ(GM)の工場で使用されました。プログラミングされた関節座標に基づき独自の動きをします。

日本では川崎重工業がユニメーション社と技術提携して1969年に「川崎ユニメート」を発表。日本の産業用ロボットの歴史はここが始まりです。「川崎ユニメート」は自動車産業をはじめとして、電子・電気産業などさまざまな分野の工場に導入され、日本のものづくりを支えることとなりました。そして1980年代には、日本は世界有数のロボット生産国となっていきます。

歩行するロボットの登場

2000年ごろになると、人型ロボットが実用化されるとともにさまざまなサービスロボットが登場してきました。

1999年にはソニーがイヌに似た四足歩行の自律ロボットAIBOを発売。家庭の中で人とつながりを持ち、育てる喜びや愛情の対象となるエンタテインメントロボットです。家族のように心を通わせて寄り添い合うという、ロボットと人の新たな関係性を提案しました。

人型ロボットとしては、2000年にホンダが二足歩行ロボットのASIMOを発表。一般的な生活空間を自在に移動できるだけでなく、人の姿勢やしぐさの意味を理解して自律的に行動できる知能化技術も搭載されるなど、いろいろな作業ができる人のパートナーです。

2014年にはソフトバンクロボティクスがPepperを発表。世界初の感情認識パーソナルロボットで、世界で初めて量産された人型ロボットです。接客対応ができ、受付係として企業のオフィスの入口に立っている姿がよく見られました。

現在、さまざまな分野でロボットが活躍中

医療ロボット

1999年に手術支援ロボットのダビンチの販売が開始されました。ロボットアームで毛筆で米粒に漢字を書くような細かい作業が可能な装置です。手術中の出血量が少なく、傷口が小さいなど患者への負担が小さいだけでなく、無理な体勢を強いられたり、立ったまま長時間の手術を行っていた医師の、肉体的な負担も軽減できるロボットなのです。

災害対応ロボット

地震や水害などの災害で被災した人を救助するためのロボットである災害対応ロボットの研究が進んでいます。2011年の東日本大震災では、行方不明者の捜索のためカメラを搭載した水中ロボットが投入されました。また、福島第一原子力発電所の敷地内に散乱した瓦礫を除去するために無人重機ロボットが投入されています。

建設ロボット

建設分野でも、溶接ロボットなどが建設現場に導入され、建設業界の人手不足の解消や生産性の向上に貢献しようとしています。

ロボット農機

農業においてもロボットの導入が進んでいます。果実の色や形を見きわめて熟したものだけ収穫する自動収穫ロボット、農薬散布などの作業を効率化するドローン、GPSを利用して作業経路を正確に自動走行できるロボットトラクターなどの導入事例があります。

物流ロボット

物流においては、AMR(自律走行搬送ロボット)によってピッキング作業が自動化され、作業時間の短縮とヒューマンエラーの抑制により業務効率を大幅に向上させています。

警備ロボット

警備の分野においては、警備員の代わりに巡回警備や点検業務を行うセキュリティロボットが登場しています。定められた巡回ルートを自律走行し、ルート上の歩行者や障害物は自動で避けて走行。搭載したカメラでとらえた映像をリアルタイムでAI解析して、ルート上の放置物などを自動で検知して防災センターに通報します。

このように、現在ではさまざまな分野でロボットが活躍しているのです。

おわりに

このように長い歴史を経て進化してきたロボット。その進化の最先端のひとつとしてAI搭載の業務用清掃ロボットJINNY20があります。「ロボットの歴史 その2」では、清掃ロボットの歴史について見ていきますが、その前に、JINNY20について詳しくは、こちらをご覧ください。