ロボットの歴史 その2 清掃ロボットの歴史

「ロボットの歴史 その1」では、ロボット全般についての歴史をざっと見てみました。今回は、清掃ロボットにしぼってその歴史を見てみましょう。

清掃ロボットの始まり

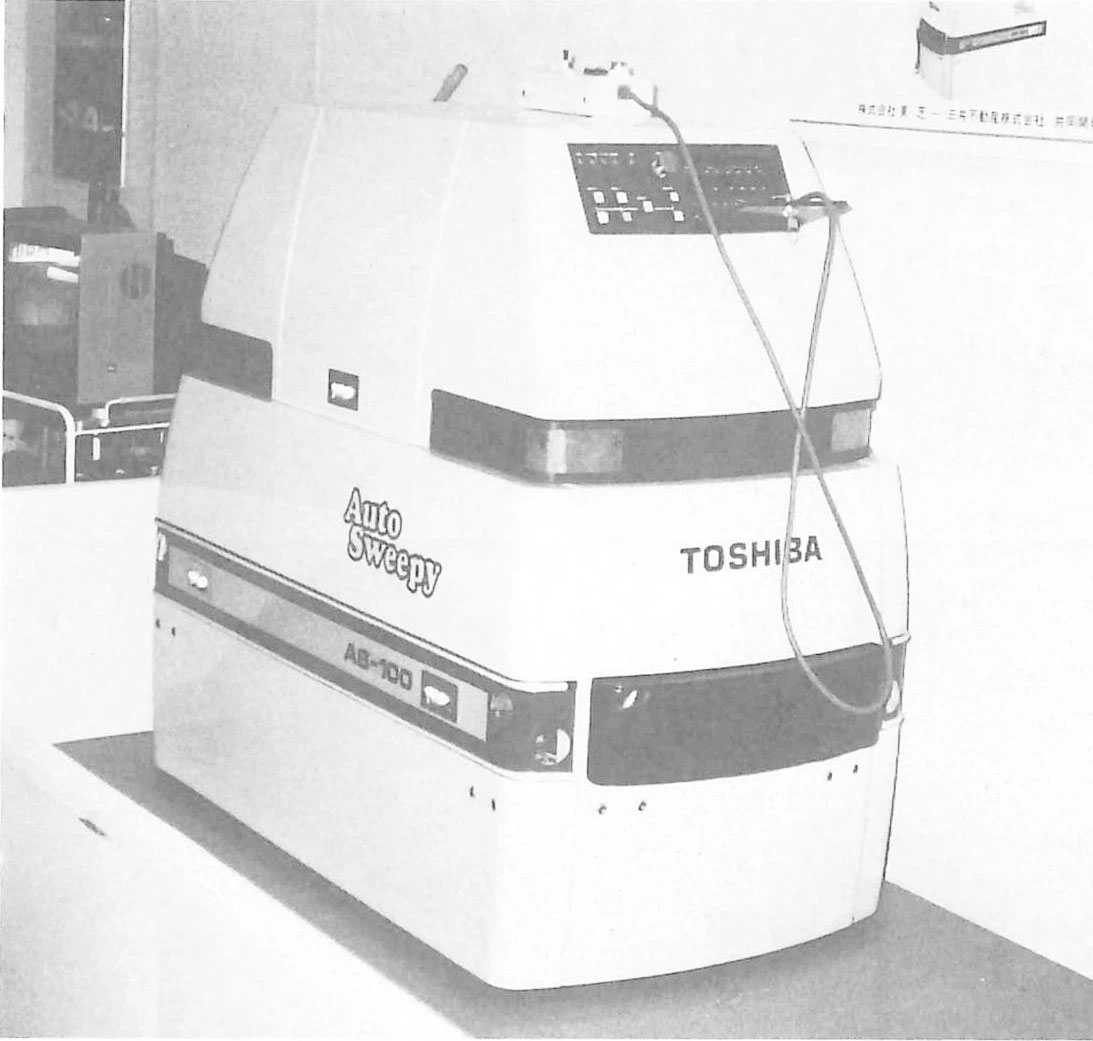

清掃ロボットの開発は日本において、かなり以前から行われていました。1978年に掃く・拭く・吸うの3機能を持ちランダム走行するロボットを、オートマックス社が開発。1983年には、マイコン制御で清掃範囲を記憶させる2号機を発表しています。マイコン制御というところが懐かしさを感じさせてくれますね。同時期、ビルメン企業の日本ビルサービスは2ブラシ・2バキューム・2モップを装備した「NBS・CR-1」を発表。1986年には東芝と三井不動産が共同開発で壁面からの距離を認識しながら自走し、集塵・つや出し・洗浄の3機能を有した「オート・スウィーピー AS-100」を開発しました。これは床面清掃ロボットとしての実用化第1号ともいわれています。

このように業務用清掃ロボットの開発を行っている企業はありましたが、清掃現場に定着するまでには至りませんでした。ちなみにAS-100の重量は500kgと、このころの業務用清掃ロボットは極めて大型のものが多かったようです。

家庭用清掃ロボット

世界で初めての家庭用の清掃ロボットが販売されたのは2001年、スウェーデンのエレクトロラックス社の「トリロバイト」です。そして、2002年に米国で初めての家庭用自動掃除ロボット「ルンバ」が登場し、大ヒットとなりました。その後も毎年新型や改良版が発表されています。2002年9月17日の発売開始から2006年5月までに200万台、2017年までに1,500万台が販売されています。ルンバの成功を受けて、数多くの家庭用清掃ロボットがさまざまなメーカーから発売されました。

羽田空港ロボット実験プロジェクト

2016年には「羽田空港ロボット実験プロジェクト 2016」が開始され、移動支援ロボット、案内ロボットとともに清掃ロボットの実証実験が12月15日~2017年2月13日まで行われました。空港という不特定多数の利用者が行き交う公共空間での実運用を想定し、①ロボット(製品)自体の安全性、②公共空間での稼動についての安全性、③導入効果、をテストするものです。この実証実験を受けて、2019年11月7日から国内線旅客ターミナルに清掃ロボット4機種計12台を導入し、本格運用を開始しました。

業務用清掃ロボット本格導入へ

Pepperで知られたソフトバンクロボティクスが、2018年11月19日、オフィス向けに自律走行が可能な床清掃ロボット「Whiz」を発表しました。テレビCMも大々的に流されて、業務用清掃ロボットというものを世に知らしめる存在となりました。そしてこの前後からAIを搭載した自律走行を行える清掃ロボットが各社から発売されています。

JINNYの登場

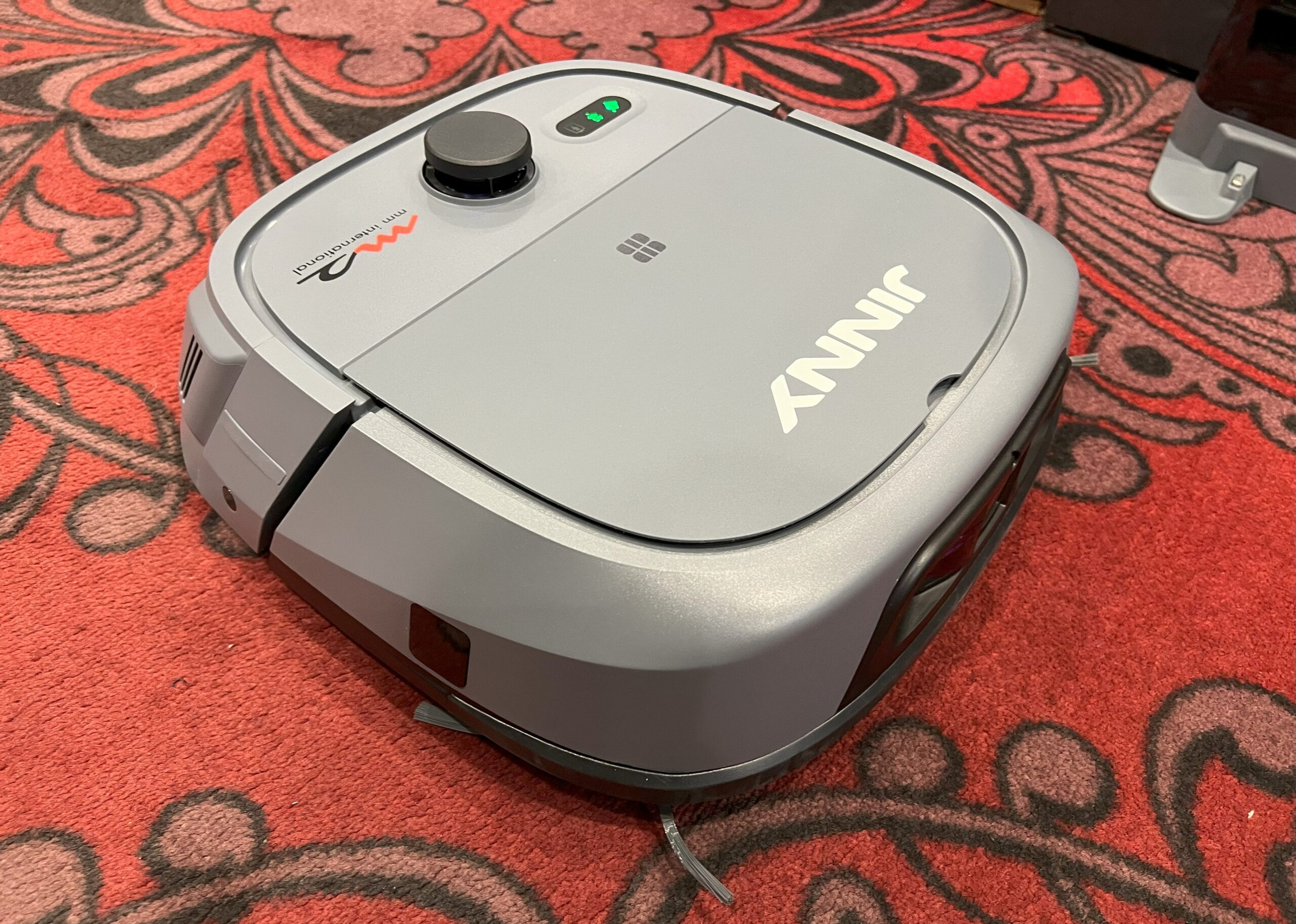

ビルメンテナンス会社のプロとして数多くの清掃ロボットを購入し、使用してきたエムエムインターナショナル(MMI)。しかし、それらの清掃ロボットたちはメーカーの宣伝文句のようにはうまく動かず、止まってしまうことが多かったのです。MMIは、この稼働率の低い状況にしびれをきらし、ついには自ら清掃ロボットを開発することを決断。中国・南京市に本拠をもつロボット開発・製造メーカーのイージアヘ社と手を組み、2023年10月からAI搭載多機能清掃ロボット「J40(現JINNY40)」の販売を開始しました。

さらには業務用としては珍しい小型の高性能AI清掃ロボット「JINNY20」を開発、2024年12月から販売を開始しています。

JINNY20の画期的な性能

このJINNY20は、他の大型の業務用清掃ロボットでは対応できないパチンコ店の遊技台のイスまわりや飲食店のテーブルの下、ホテル客室のベッドの下を清掃できる小型ボディ。吸引、掃き掃除、モップがけ機能を備え、吸引力は10,000Pa(パスカル)。高性能AI搭載。25mの最大検知距離を持つレーダーセンサーで周囲をスキャニングすることで、自己位置を見失うことによる停止率を下げます。また、10,000㎡という広範囲をマッピングでき、マップ保存は100枚以上と業務用ならではの能力です。

また、クラウドベースのプラットフォームで、複数の清掃ロボットも一括管理。現場の清掃員の手間を省き、遠隔地からのスムーズな業務運用を実現します。

さらには、24時間365日のオンライン・オンサイトサポート体制。クラウド管理による遠隔操作でトラブルにも迅速に対応し、安定稼働を強力にバックアップするのです。

おわりに

このように進化を続けた清掃ロボット、その進化の最先端のひとつJINNY20についてさらに詳しくお知りになりたい方はこちらをご覧ください。