清掃ロボット導入後、稼働率維持のためのベストプラクティス

目次

- 日常メンテナンスは「仕組み化」して初めて成果が出る

- 稼働率を最大化する「運用スケジュール設計」

- 部品交換・ソフト更新を「コスト」ではなく「投資」と捉える

- 稼働状況を「見える化」するモニタリング体制

- まとめ

清掃ロボットは「導入すれば自動で働き続けてくれる機械」と思われがちですが、実際には稼働率をいかに高く保つかが投資対効果を大きく左右します。初期投資を短期間で回収し、利益を最大化するには、導入後の運用とメンテナンスを経営課題として捉えることが重要です。ここでは、そのためのベストプラクティスを整理します。

1.日常メンテナンスは「仕組み化」して初めて成果が出る

ロボットは毎日動き続けることで成果を生みます。しかし、センサーやフィルターの清掃などの小さな作業を後回しにすると、思わぬ誤作動や稼働停止につながります。

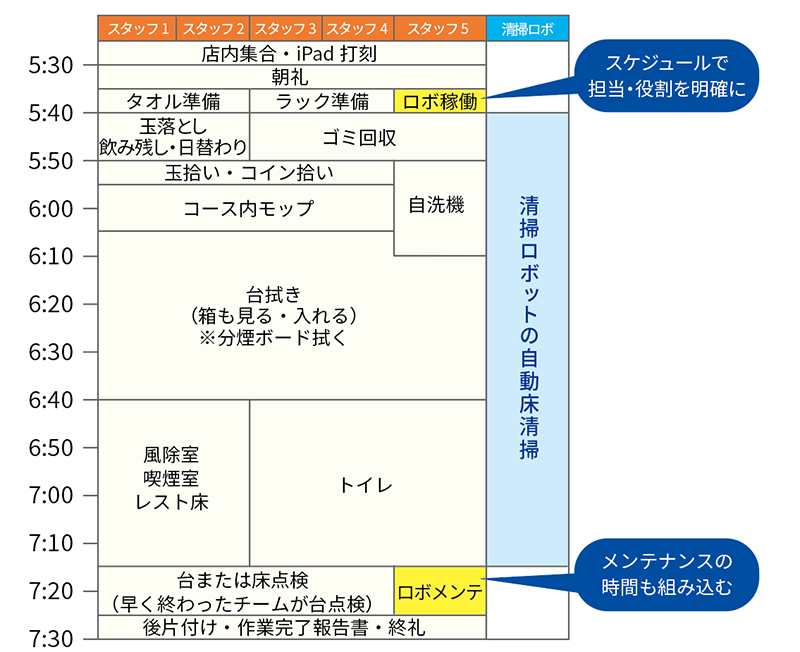

そこで管理者が注目すべきは、メンテナンスを業務スケジュールに組み込む仕組み化です。例えば「ロボットの稼働終了後の10分間はロボットの点検・清掃に充てる」といった形で、ルーティン業務の一部として明文化すること。属人化を防ぎ、現場スタッフの負担も明確になります。

2.稼働率を最大化する「運用スケジュール設計」

清掃ロボットの強みは「人がいない時間にも働けること」です。就業後の深夜や就業前の早朝に自動運転させることで、人件費を増やすことなく床清掃の品質を高められます。

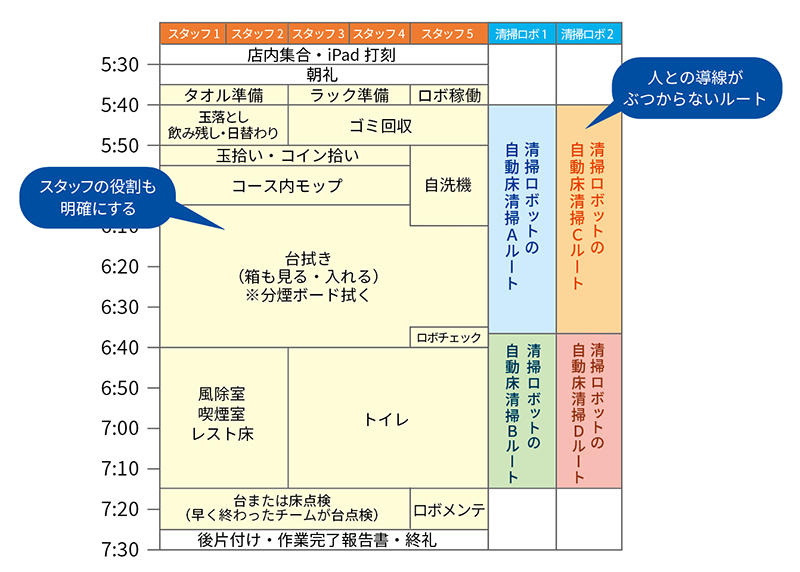

さらに工夫できるのは、人とロボットの同時稼働の設計です。例えば、人がテーブルや棚の上を拭いている間に、ロボットが別フロアの床を清掃する。清掃エリアを細かく区切り、重複なくタスクを割り振れば、清掃時間全体を圧縮できます。

経営層にとって重要なのは、この「稼働スケジュール設計」が、単に清掃効率だけでなく、人件費削減スピード=ROIの短縮に直結するという点です。

3.部品交換・ソフト更新を「コスト」ではなく「投資」と捉える

ロボットは「買って終わり」ではありません。消耗品交換やソフトウェア更新を怠ると、稼働率はじわじわ低下し、ROIに悪影響を及ぼします。

例えば、「清掃ロボット JINNY20」 は、月額5,000円のサポート費用がかかります。しかし、そこにはクラウドによる稼働管理、24時間365日のサポート窓口、ハード不具合時の迅速なセンドバック対応、消耗品(サイドブラシ・モップ・ローラーブラシ)の提供が含まれています。

つまり、これは単なるコストではなく、稼働率を高く維持するための投資です。定期的な消耗品交換や最新ソフトへの更新が自動的に実施されることで、「故障で止まるリスク」や「性能劣化による清掃品質の低下」を避けられるのです。

この月額費用は「予期せぬトラブルによる売上損失を未然に防ぐ保険」であり、むしろROIを安定化させる装置と考えるべきでしょう。

4.稼働状況を「見える化」するモニタリング体制

ある企業で、同じモデルの清掃ロボットを2店舗に導入しました。

稼働ログを分析すると、店舗Aでは稼働率90%に対し、店舗Bでは50%にとどまっていることが分かりました。

この差を放置すれば、ROIは拠点ごとに大きくばらつき、全社的な導入効果が薄れてしまいます。では、経営層として何を比較すべきでしょうか。

①導線設計(人の動線とロボットの動線の整理度合い)

店舗Bでは什器や備品の配置がロボットの通行を妨げており、稼働時間の一部が「障害物回避」に消費されていました。現場のレイアウト改善で稼働率は即座に改善できる可能性があります。

②運用スケジュールの組み方

店舗Aでは夜間や閉店後にロボットをフル活用していたのに対し、店舗Bでは人が多い時間帯に稼働させており、人との干渉が頻発。結果的に清掃時間が削られていました。

③メンテナンス頻度の違い

店舗Aは毎日フィルター清掃と週次点検を実施していたのに対し、店舗Bでは点検が後手に回り、吸引性能が低下。稼働可能時間はあっても清掃効率が落ちていたのです。

このように、稼働率データを起点に原因を分析し、現場ごとの改善ポイントを特定することが、管理者が果たすべき重要なマネジメントです。単なる「機械の性能差」ではなく、運用設計や現場習慣が投資効果を左右していることが見えてきます。

まとめ

清掃ロボットの導入効果は、購入時点ではなく、その後の稼働をいかに安定して維持できるかにかかっています。日常メンテナンスを仕組み化し、稼働スケジュールを工夫し、計画的な部品交換やソフト更新を「投資」と捉える。そして、稼働状況を見える化して問題を早期に発見・改善する。

これらを実行することで、清掃ロボットは単なる人件費削減の道具ではなく、安定した清掃品質を提供し続ける「長期的な価値創出の基盤」となります。

導入効果を最大限に引き出すためには、ロボットを“働かせ続ける仕組み”こそが鍵となるのです。